「科学」と聞くと、学校で習う物理・化学・生物などを思い浮かべる方が多いかもしれません。しかし、実はそれだけではありません。科学は大きく3つに分類できます。

- 自然科学(物理、化学、生物など)

- 行動科学(経済学、心理学、社会学など)

- 形式科学(数学、論理学など)

今回はこの中にある「数学」と「料理」の関わりに関するものをご紹介します。最近、料理と科学について調べる機会があったのですが、その過程で料理と数学をテーマにした映像作品を見つけました。実際にこの作品を観てみると、学びになることが多かったので、紹介していきたいと思います。

ドラマ「フェルマーの料理」

ご紹介したいのは、2023年にTBS系列で放送されていたドラマ「フェルマーの料理」です。

数学に人生を捧げていた高校生・北田岳が数学オリンピックの選考合宿でライバルの実力を目の当たりにし、長年の夢であった偉大な数学者になることを諦めます。しかし、アルバイトで何気なく賄いを作っていると、カリスマ料理人・朝倉海に声をかけられ、都内のレストランの料理人となります。自分の「数学的思考」を武器に料理の道を切り開いていく物語です。

実際にドラマを全話見たのですが、至る所に料理や科学の知識が散りばめられていて、学びにもなり、とても面白い作品だと思いました。

原作とアニメ化

この作品には、原作があります。小林有吾さん著作の漫画「フェルマーの料理」です。月刊少年マガジンで連載中で、単行本は5巻まで出版されています。

さらに、2025年夏からはアニメ化も決定しています。ドラマや原作とはまた違った楽しみ方ができるのではないかと思います。

フェルマーとは

ここからは、作品のタイトルにも登場する「フェルマー」について、深掘りしていきます。

フェルマーとは、フランスの数学者ピエール・ド・フェルマーのことです。本職は法律家であり、趣味として数学の研究をしていました。

また、フェルマーは「数論の父」とも呼ばれています。数論とは、数(整数)の性質や法則を探る学問のことで、未だ解明されていないこともたくさんあり、とても壮大な数学の分野のことです。フェルマーは生前に48個の命題(仮説)をメモとして残していました。そのメモを後世の数学者たちが証明し、今ではその功績が評価されています。そして、48個のうち、最後まで証明されていなかったのが、フェルマーの最終定理です。

フェルマーの最終定理とは

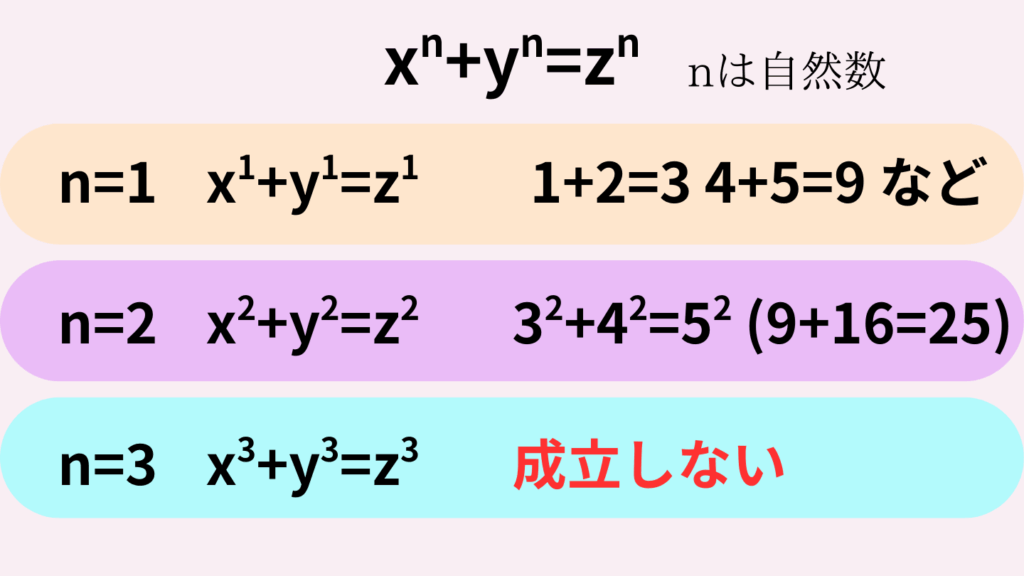

「フェルマーの大定理」、「フェルマー予想」とも呼ばれており、

「3以上の自然数nに対して、xn+yn=znを満たす自然数x,y,zは存在しない」

という定理です。

例えば、自然数nが1のとき、「1+2=3」のように組み合わせは存在します。自然数nが2の時も、「32+42=52」つまり、「9+16=25」のように組み合わせは存在します。しかし、自然数nが3のとき、「x3+y3=z3」が成立する組み合わせはないという仮説です。

これが証明されたのは、約330年後の1995年のことであり、イギリスの数学者アンドリュー・ワイルズによって完全に証明されました。

「フェルマーの料理」から学ぶ

ドラマ「フェルマーの料理」を見て、学ぶことが多かったので、ご紹介していきます。

*これ以降、一部ネタバレを含みます。ご了承ください!

ドラマの第9話で、数学少年・北田岳が大きな壁に直面するシーンがあります。岳はこれまで、カリスマ料理人・朝倉海からさまざまなことを教わり、思いついたことをメモとして残していました。そのメモを見ながらこれまで教わってきたことを振り返るという物語において重要なシーンが描かれています。このシーンで映し出されるメモからいくつか紹介したいと思います。

わかるように話す

主人公・岳は数学の専門用語を多用して話してしまいがちで、海から「わかるように話せ」と言われるシーンが何度かあります。

第2話で全てのスタッフを納得させる「まかない」を1週間以内で作るという課題が出されます。最初は肉じゃがを作りましたが、全スタッフを納得させることはできませんでした。その後、岳の地元の甲州味噌からヒントを得て、「ノスタルジー(懐かしさ)」に着目し、肉じゃがの味を再現したフィレ肉のステーキを作りました。岳がステーキを作る際に、「答えが見えた気がします」というと、海に「わかるように話せ」と言いわれてしまいます。

目の前に気づいたことやワクワクしていることがあると、早く取りかかりたくなりがちですが、他の人にもわかるように言うことで、協力してもらえたり、理解してもらえたりでき、そこからさらなるアイデアを得ることができるかもしれません。このドラマでは登場人物の発言や行動など至る所にヒントが隠されており、伏線回収のような構造にもなっています。一人ではできないことでも、複数人ならできることも存在します。

「孤独になれ!その言葉に勝つ人間だけが真理に辿り着ける」

この言葉は海が岳に繰り返し言っていた言葉です。ドラマの終盤では海自身が師匠でもある料理界の伝説のシェフ・渋谷先生から言われていた言葉であることが明かされます。

岳は海の背中を追って、料理の道を進んでいましたが、海が突然、姿を消してしまいます。同じ頃、数学オリンピックの金メダリストでライバルでもあった広瀬一太郎に数学を組み合わせた料理を提供し、納得させることができ、広瀬と同じ土俵に立つことができました。そのため、ほぼ同時に2つの目標がなくなり、誰かの背中を追うことができなくなった岳は、誰も通っていない道なき道を進んでいかなければならない立場になります。

先に誰かが通った道であれば、同じルートを通り前に進んで成長していくことができますが、誰も通ってない道は試行錯誤の繰り返しになり、なかなか前に進めず、成長を感じられなくなってしまいます。このような「前に人がいない状態」=「孤独な状況」に打ち勝って、前に進むことができれば、真理に辿り着ける、と言う意味ではないかと思っています。

また、この言葉は数学者にも当てはまります。まだ誰も証明していない命題に挑むという孤独な戦いがあります。その困難を乗り越えたときに、真理に辿り着けます。この言葉は、数学者にとっても、ドラマにとっても重要なキーワードになっています。

まとめ

ここまで、ドラマ「フェルマーの料理」と数学のことについて深掘りしてきました。ドラマの内容や数学の理論的な内容、個人的な考えも入れているので、少し複雑で難しい内容にはなっているかもしれません。「数学(科学)」と「料理」という分野が繋がっていることが明確になっている作品です。ぜひ、ドラマ、原作、アニメのそれぞれの形式で「フェルマーの料理」を楽しんでもらえたらと思います。

コメント