今回ご紹介するのは熱田です。「熱田」と聞くと、ほとんどの方が「熱田神宮」を思い浮かべるのではないでしょうか?今回は、熱田神宮のある名古屋市熱田区について深掘りして行きたいと思います!

目次

熱田とは

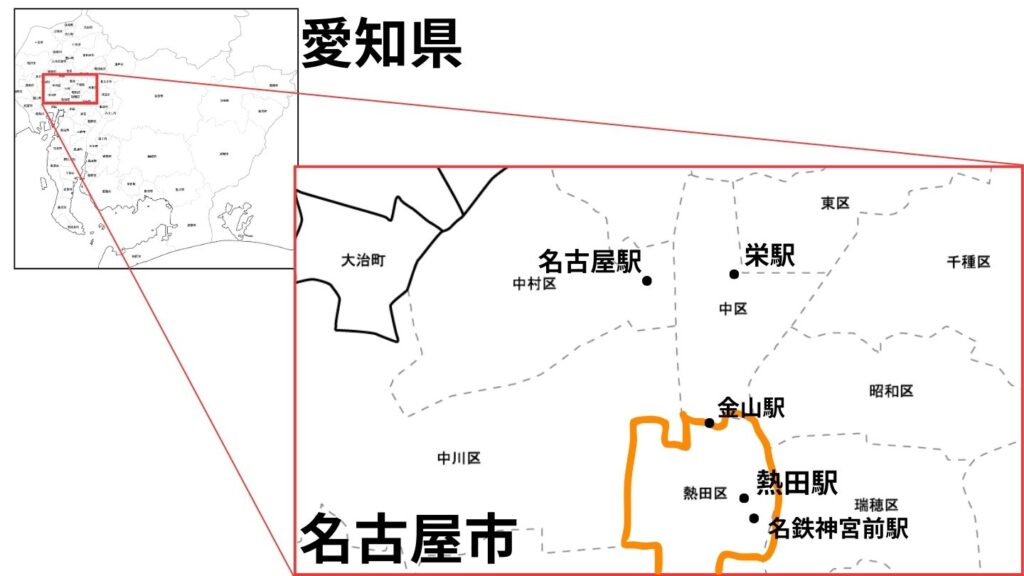

名古屋市熱田区は、熱田神宮の門前町であり、東海道の熱田宿としても栄えてきた街です。東海道新幹線の名古屋駅から南にある地域で、JR熱田駅や金山駅、名鉄神宮前駅があり、交通の便が良いエリアです。名古屋南部の副都心として発展しています。

熱田宿

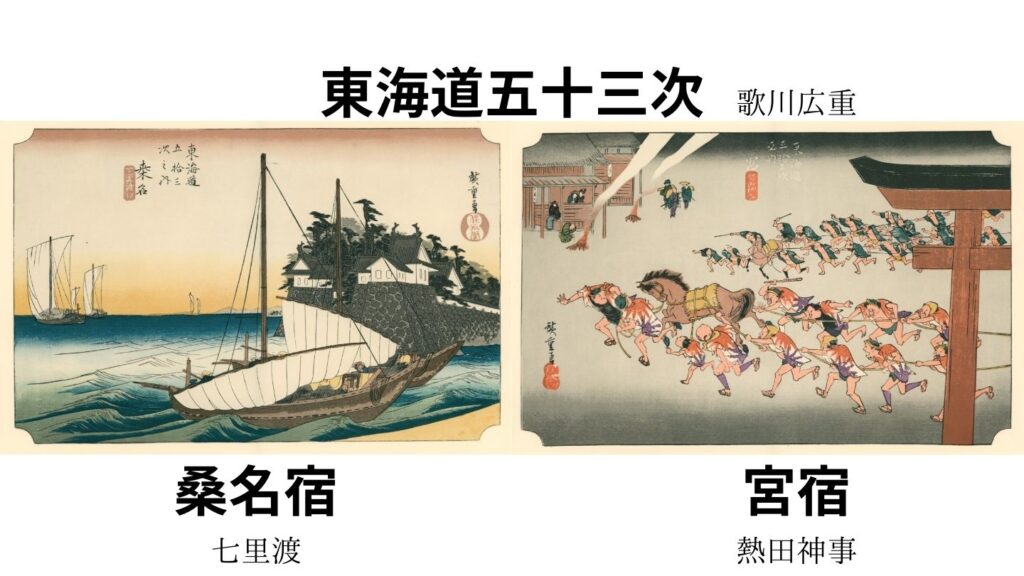

江戸の日本橋から数えて41番目の宿場町です。熱田神宮の門前町でもあったため、「宮宿」とも呼ばれていました。東海道最大の宿場町で、人口は1万人以上であったそうです。また、次の桑名宿までは海路であったため、港町としても機能していました。桑名宿まで約27km(当時の単位で「七里」)であったため、「七里の渡し」とも呼ばれていました。

コメント