日本で良質な日本酒の生産が行われている「日本三大酒処」と呼ばれる日本酒の名産地があります。それは、兵庫の灘、京都の伏見、広島の西条です。場合によっては、広島の西条の代わりに福岡の久留米を含むこともあるそうです。この中で、今回は兵庫の灘について迫っていきます

日本酒の産地「灘」

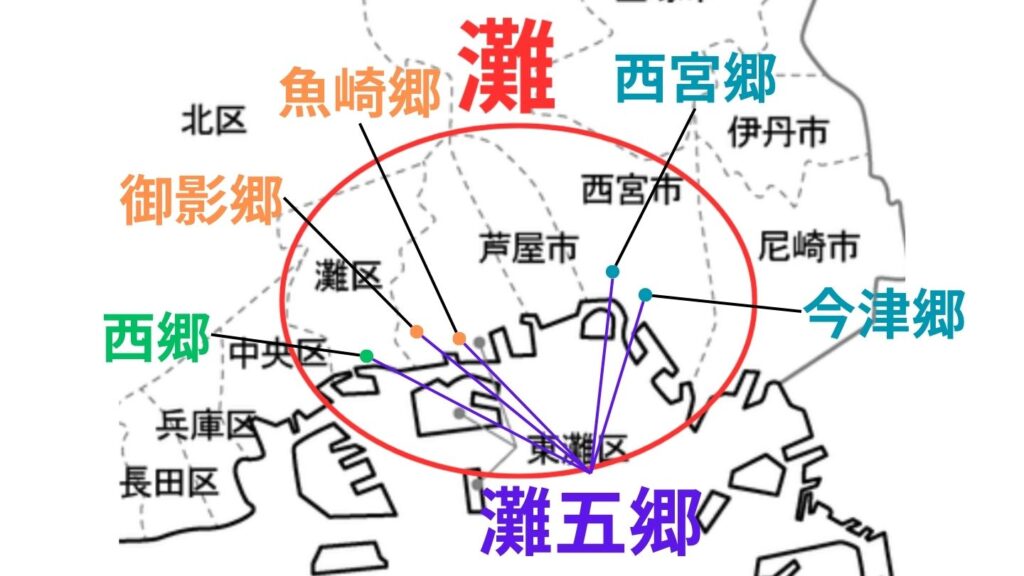

「灘」は兵庫県神戸市から西宮市の海岸沿いのエリアです。このエリアでは日本酒造りが盛んで、特に「灘五郷」と呼ばれる場所では日本酒造りが盛んな地域として有名です。

灘五郷

灘五郷とは、神戸市の西郷、御影郷、魚崎郷、西宮市の西宮郷、今津郷の5つの「郷」を示します。「郷」という漢字には「ふるさと」「田舎」といった意味合いがあり、まさに「日本酒の里」といった意味になります。

<補足> 酒類の地理的表示(GI)

酒類の地理的表示制度とは、地域の共有財産である「産地名」の適切な使用を促進する制度です。

酒類の地理的表示(国税庁HP)

お酒にその産地ならではの特性が確立されており、産地からの申立てに基づき、国税庁長官の指定を受けることで産地名を独占的に名乗ることができます。

産地にとっては、地域ブランド確立による「他の製品との差別化」、消費者にとっては、一定の品質が確保されていることによる「信頼性の向上」という効果があります。

酒類の地理的表示(GI)により、神戸市灘区・東灘区、芦屋市、西宮市、において、いくつかの条件を満たした日本酒は「灘五郷」を独占的に名乗ることができるようになりました。この制度は地域ブランドや価値を守り、産地偽装や模造品対策にもなります。

<補足> 日本遺産

日本遺産(Japan Heritage)は地域の歴史的魅力や特色を通じて我が国の文化・伝統を語るストーリーを文化庁が認定するものです。

世界遺産登録や文化財指定における文化財の価値付けや保護・保全を目的としたものではなく、地域に点在する遺産を面として活用し、発信することで、地域活性化を図ることを目的としています。

日本遺産に認定されると、認定された地域の認知度が高まるとともに、日本遺産を通じた様々な取り組みを行うことで、地域住民のアイデンティティの再確認や地域のブランド化等にも貢献し、地方創生に大いに資するものとなります。

「日本遺産(Japan Heritage)」について(文化庁HP)

日本遺産『「伊丹諸白」と「灘の生一本」下り酒が生んだ銘醸地、伊丹と灘五郷』の概要

江戸時代、伊丹・西宮・灘の酒造家たちは、優れた技術、良質な米と水、酒輸送専用の樽廻船によって、「下り酒」と参照された上質の酒を江戸へ届け、清酒のスタンダードを築きました。酒造家たちの技術革新への情熱は、伝統ある酒蔵としての矜持と進取の気風を生み、「阪神間」の文化を育みました。

六甲山の風土と人に恵まれたこの地では、水を守り米を育てる人々、祭りに集う人々、酒の香り漂う酒造地帯を訪れ、蔵開きを楽しむ人々が共にあり、400年の伝統と革新の清酒が作られています。

日本遺産『「伊丹諸白」と「灘の生一本」下り酒が生んだ銘醸地、伊丹と灘五郷』(伊丹市HP)

シャルドン

シャルドン考察だよ!

江戸時代、大阪は「天下の台所」と呼ばれ、物流や商業の中心地となっていました。その大阪から程近い「阪神間エリア」(大阪と神戸の間のエリア・日本遺産の該当エリア)は生産地として最適な立地であったのだと思います。製造した日本酒をすぐに大阪まで持っていくことができ、大阪から江戸までは樽廻船で持っていくことができ、物流における好立地です。

また、地理的に見ると、(灘や灘五郷も含む)阪神間エリアは六甲山の南側にある海岸地域です。六甲山を挟んで反対側の地域は前回ご紹介した山田錦の産地である北播磨・六甲山北部地域です。酒米「山田錦」を生産するエリアと隣接している環境だからこそ、酒造りが盛んな地域になったとも言えます。

さらに、酒米産地と酒造家が契約した「村米制度」も酒造りを盛んにした要因であると思います。酒米を安定して仕入れることができること、村米制度によって酒米の品質が向上したことで日本酒の品質も向上したと考えられます。高品質な日本酒を安定して生産できたことで、400年の伝統があり、日本三大酒処と言われるほどの知名度になったと推測できます。

江戸時代の阪神間エリア

ここからは阪神間エリアの日本酒について深掘りしていきます。

下り酒

江戸時代、上方から江戸に運ばれたお酒のことです。この時代は京都に都(皇居)があったため、京阪神(広義の意味では近畿地方)を上方と呼んでいました。当時の江戸近辺で造られたお酒は醸造技術があまり進んでいなかったため、上方で洗練された清酒が製造され、樽廻船によって江戸まで運ばれていました。

樽廻船

江戸時代に上方から江戸にお酒を運ぶために使われた定期船です。以前までは菱垣廻船(ひがきかいせん)によって油、醤油などと一緒に運ばれていましたが、積み込みに時間がかかり、お酒が劣化してしまうため、お酒専用の樽廻船が誕生しました。

伊丹・灘五郷の日本酒

阪神間エリアには2つの銘醸地があります。それが伊丹と灘五郷です。日本遺産でも少し触れましたが、ここについてさらに深掘りしていきます。

伊丹「伊丹諸白」

伊丹は清酒発祥の地と言われています。これまでは白く濁った「濁り酒」でしたが、透き通った「澄み酒」が生み出されました。伊丹のお酒は麹(米麹)と掛米(もろみ造りに使用される酒米)の両方に精白米を惜しみなく使用したことから「伊丹諸白」と呼ばれました。

灘五郷「灘の生一本」

現在、清酒の約25%のシェアを占めるのが灘五郷のお酒です。伊丹から清酒造りを導入し、六甲山から多くの恵みを得て製造されたお酒は、下り酒の銘醸地となりました。

上質な水「宮水」

六甲山の東南麓にある西宮郷で汲み上げられる伏流水「宮水」は「酒造りの天与の霊水」と言われ、淡麗な辛口の「灘の男酒」を生みました。宮水は微生物を活性化させるミネラル分を多く含んでいるのが特徴です。

- 伏流水

- 河川の水が地中に浸透して流れる地下水

上質な酒米「山田錦」

灘の生一本と共に育った最良の酒米と知られるのが山田錦です。蔵元と農村が生産契約を結ぶ村米制度があり、気候・土壌が栽培に適した六甲山北部地域で大切に育てられています。

以前の記事で山田錦についてまとめているから一緒に読んでみてね!

上質な精白技術

酒米の精白には、六甲山を流れる芦屋川などの急流を利用した大規模な水車が用いられました。人力の臼の精米と比較すると、高い精白度の酒米を大量に得られるため、質・量どちらも安定した清酒の生産が可能となりました。

酒造りの基礎

酒造りのスタンダードを築いたのが丹波杜氏です。厳冬期に仕込む「寒造り」、発酵を促す「三段仕込み」、淡麗な味を生む酒造法の確立など、酒造りの技術を磨き、道具に改良を重ね、現代の清酒につながる清酒造りのスタンダードを築きました。

丹波杜氏

丹波杜氏は南部杜氏(岩手)と越後杜氏(新潟)を含めた日本三大杜氏の1つとなっています。元々、丹波杜氏の造る銘酒は兵庫県伊丹市、大阪府池田市で有名でした。その後、丹波杜氏集団が現在の灘五郷に進出しました。丹波杜氏は勤勉家であり、丹波流と呼ばれる高度な酒造技術によって、灘のお酒の特徴でもある「秋晴れ」のするお酒が造り出されました。丹波杜氏の存在が灘五郷が一大生産地になった要因でもあります。

- 杜氏(とうじ)

- 酒造に従事する蔵人の最高責任者。農林水産業に従事する人たちが冬季の仕事として、季節従業員の蔵人として全国各地で酒造に従事する習慣が昔からあります。杜氏は酒造りの技能に優れているだけでなく、労働者を束ねる統率力、判断力、管理能力に秀でた人格者であることが要求されます。

- 秋晴れ

- 秋になり香味が整い味も丸くなり酒質が向上することを秋晴れ(秋上がり)と言います。一般的な酒造では、新酒は4月中に火入れが終わり、気温の上昇とともに熟成し、秋に完成します。逆に、火入れ時期の遅れや貯蔵条件の不良などにより、秋になって味が劣化する場合や加熱しすぎの場合があり、これを秋落ちと言います。

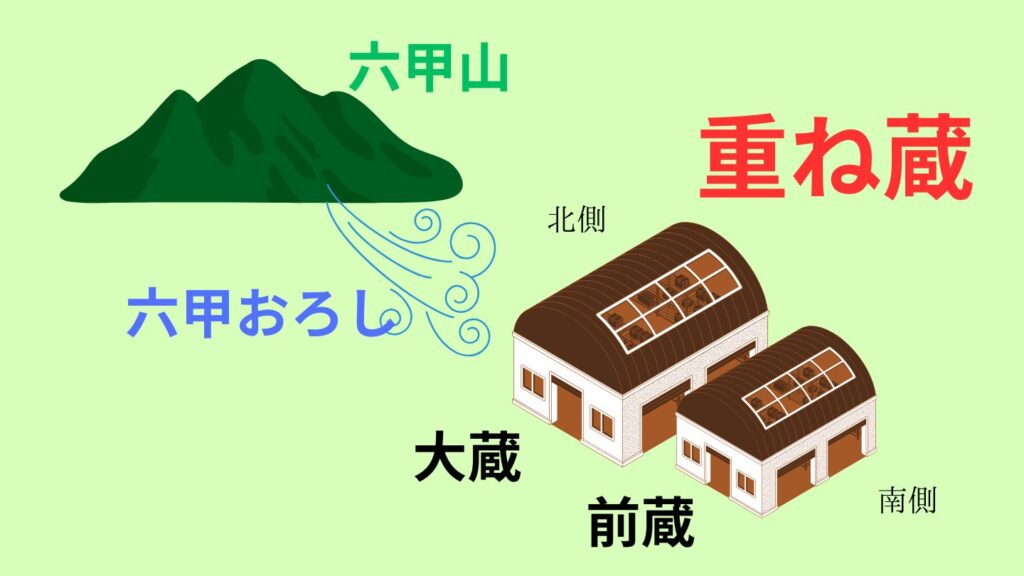

伝統的な酒蔵「重ね蔵」

灘五郷の酒蔵は「重ね蔵」です。「六甲おろし」(六甲山から吹き下ろす冬の季節風)を背に受けて建っていて、北側(六甲山側)に仕込み兼貯蔵庫の大蔵、南側に前蔵が重なったように隣接した配置になっていて、東西に長く建てられています。外気の影響を受けにくい一方、冬期は蔵の配置と北面の窓の工夫により、六甲おろしを利用した効果的な冷却・換気が可能で酒造に適しており、夏期は南からの直射日光を前蔵が遮断し、貯蔵庫の低温保持が可能となっています。また、名高い吉野杉で造られた大桶や酒樽、キツネやサルといった名称の酒造り道具は酒造工程に適した高い完成度を誇ります。

灘五郷のブランド

ここからは灘五郷の日本酒の銘柄についてです。

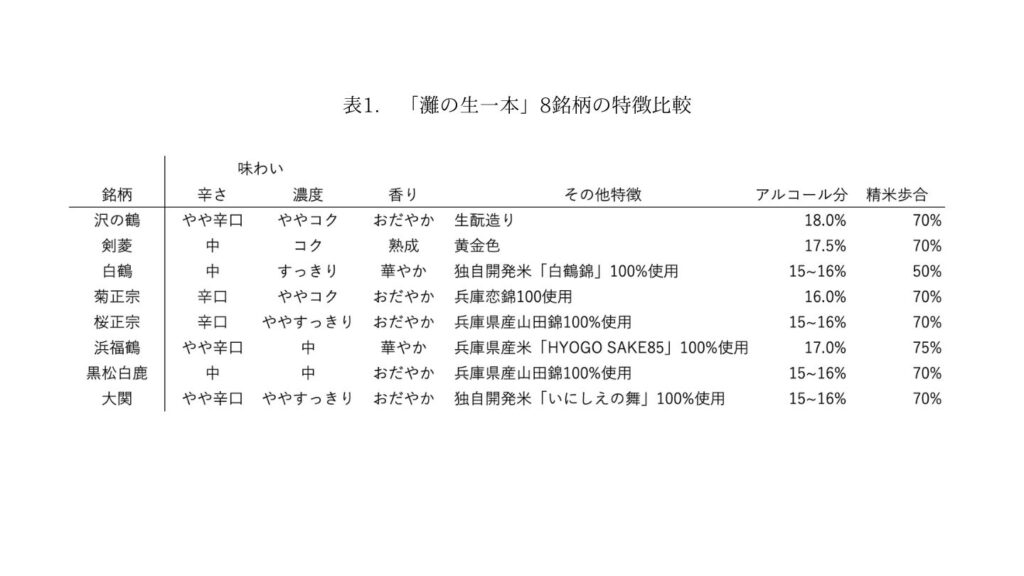

ブランド「灘の生一本」

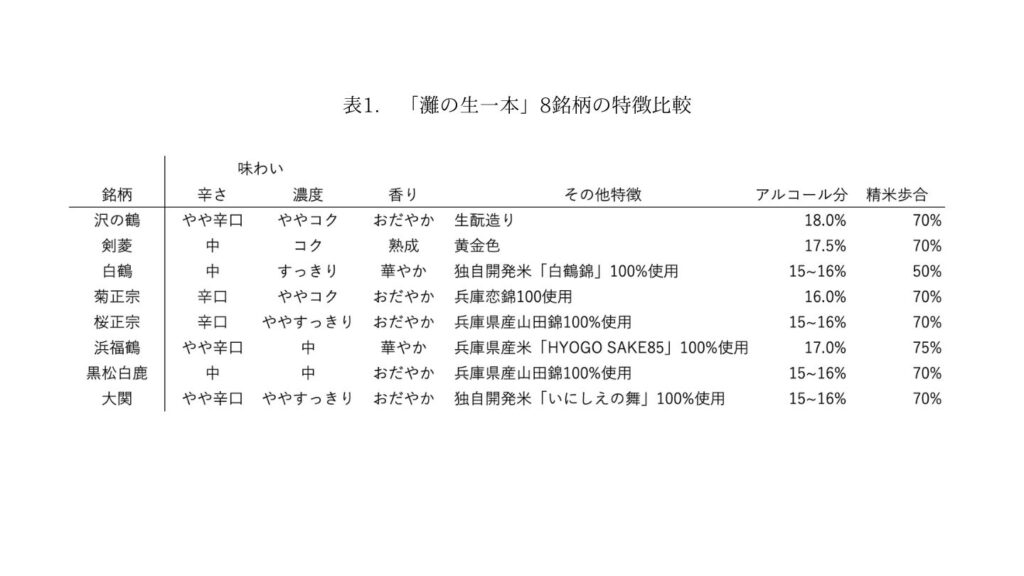

灘酒研究会が兵庫県産米のみを使用して醸造した純米酒です。灘酒プロジェクトとして、2024年度は灘五郷酒造組合員のメーカーのうち、8銘柄が参加しています。それぞれ味わいや香り、使用する酒米も異なり、それぞれの銘柄を楽しむことができます。中でも、酒米の王様「山田錦」を100%使用した銘柄が8銘柄中2銘柄あります。「桜正宗」と「黒松白鹿」です(表1)。

まとめ

灘は400年以上続く伝統的な酒造りの地域であり、歴史と技術、地理的要因や良質な酒米「山田錦」、六甲山の伏流水「宮水」などの素材が高品質な日本酒の生産に欠かせない要素となっています。酒類のGI認定や日本遺産認定により、「灘五郷」や「灘の生一本」といったブランドがさらに知名度アップしていくと思います。

コメント