今年1月、令和6年度の日本農業遺産に認定された地域が発表されました。今回、認定が決まったのは4地域で、同時に4地域が認定されるのは初めてのことです。その4地域について見ていきましょう。

令和6年度日本農業遺産認定地域と概要

- 地域

- 兵庫県北播磨(きたはりま)・六甲山北部地域

- 名称

- 兵庫の酒米「山田錦」生産システム

- 概要

- 酒米の品種特性や気候風土に適応した栽培技術や、酒米産地と酒造家が結びつき相互扶助する「村米制度」が継承されるとともに、酒米を代表する品種「山田錦」の厳格な種苗管理が行われ、高品質な酒米の一大産地として発展した。

- 地域

- 兵庫県朝来(あさご)地域

- 名称

- 岩津ねぎを核とした資源循環型農業システム

=伝統種子の継承と地域連携による里地里山保全=

- 岩津ねぎを核とした資源循環型農業システム

- 概要

- 伝統野菜である「岩津ねぎ」を含む野菜、水稲、但馬牛を中心とする経営と、稲わらや牛ふん堆肥等を活用する資源循環型農業により、貴重な生物多様性が育まれている。

- 地域

- 徳島県県南地域

- 名称

- みなみ阿波の樵木(こりき)林業システム

ー照葉樹林に育まれた里山、里海の物語ー

- みなみ阿波の樵木(こりき)林業システム

- 概要

- 樹種を問わず特定の太さ以上の木のみを択伐する「樵木林業」により、薪炭や菌床用原木等の生産を行いながら、照葉樹林の維持や生態系の保全、土砂災害の防止等に貢献している。

- 地域

- 沖縄県多良間(たらま)地域

- 名称

- 琉球王国時代の「抱護(ポーグ)」が育む多良間島の持続的島嶼(とうしょ)農業システム

- 概要

- 平坦で資源に恵まれない孤島において、「抱護(ポーグ)」と呼ばれる林帯等を造成し強風を防ぐとともに、耕畜連携による有機資源の循環利用により、厳しい環境での農業生産や社会生活の維持を可能としてきた。

参考:令和6年度日本農業遺産の認定を行う地域の決定について(農林水産省HP)

今回はこれらの地域を深掘りしていきます。

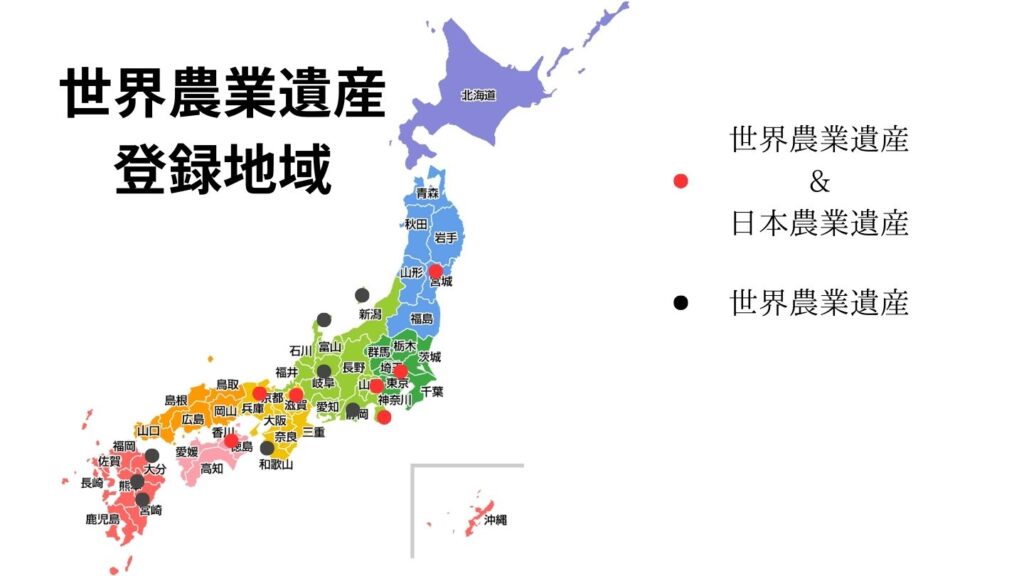

世界農業遺産・日本農業遺産

世界農業遺産とは

世界農業遺産(GIAHS)とは、世界的に重要な農林水産業システム(伝統的農林水産業を営む地域)を国際連合食糧農業機関(FAO)が認定したものです。つまり、農業版世界遺産ということです。

令和6年10月現在、世界で28カ国89地域、日本では15地域が認定されています。

日本の15地域のうち、東北地方1地域、関東地方1地域、中部地方6地域、近畿地方3地域、中国・四国地方1地域、九州地方・沖縄3地域

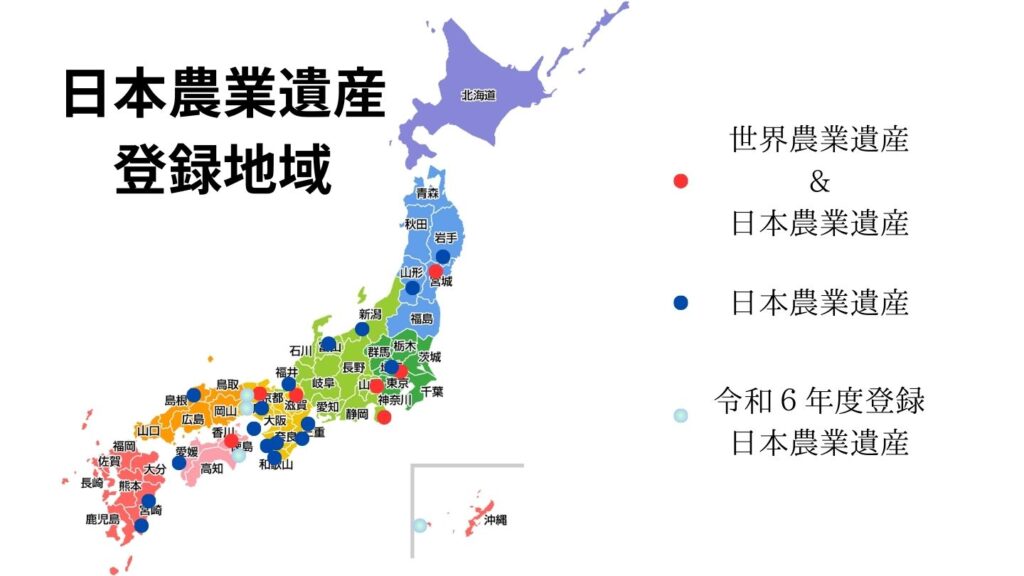

日本農業遺産とは

日本農業遺産とは、日本において重要な農林水産業システム(伝統的農林水産業を営む地域)を農林水産大臣が認定したものです。つまり、日本版世界農業遺産ということです。

令和7年1月現在、日本農業遺産は28地域が認定されています。(今回認定された4地域も28地域に含まれています。)

東北地方3地域、関東地方2地域、中部地方5地域、近畿地方11地域、中国・四国地方4地域、九州地方・沖縄3地域

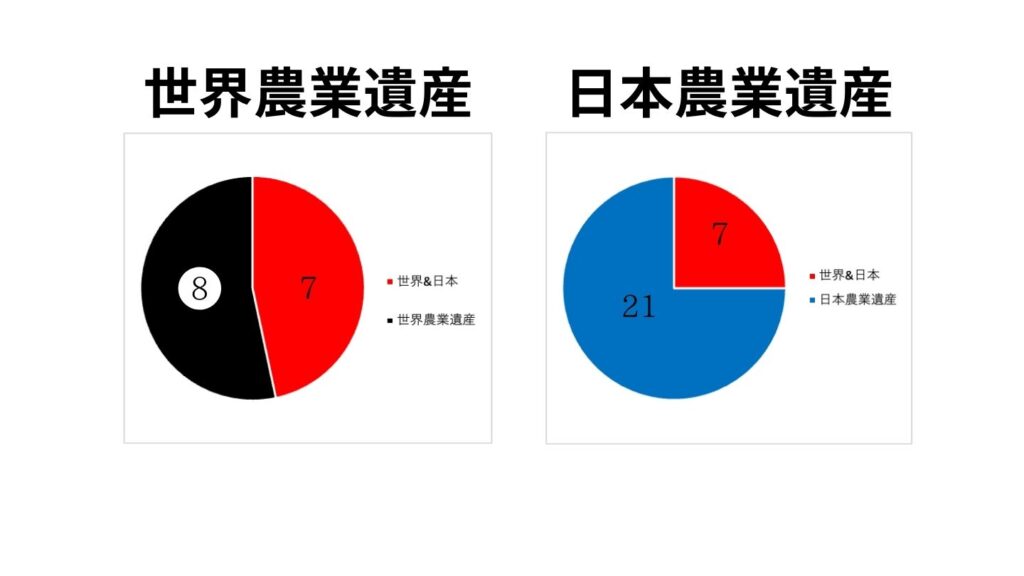

世界農業遺産と日本農業遺産

世界農業遺産と日本農業遺産を兼任する地域は7地域、世界農業遺産のみの地域は8地域、日本農業遺産のみの地域は21地域。日本農業遺産に認定された地域のうち、約1/4が世界農業遺産にも認定されています。

世界農業遺産と日本農業遺産に認定された地域のうち、有名な地域としては、滋賀県琵琶湖地域、静岡県わさび栽培地域などがあります。

ここからは、今回認定された地域の1つである『兵庫の酒米「山田錦」生産システム』について深掘りしていきます。

兵庫の酒米「山田錦」生産システム

「山田錦」とは「酒米の王様」と呼ばれるほど酒造に適した米の品種です。「山田錦」と聞くと日本酒を思い浮かべるかもしれませんが、山田錦という”酒米”を原料にして作られるのが”日本酒”の山田錦です。ここからはまず、酒米について見ていきましょう。

酒米とは

酒米の正式名称は酒造好適米で、文字通り酒造りに適した米のことです。一般的に白米として食べられる食用米とは異なる特徴があります。

1.粒の大きさ

- 酒米の方が食用米よりも大きなサイズに育成している

米の表面にはタンパク質が多く、中心部には澱粉が多く含まれています。食用の場合、タンパク質は旨味のもとになり、重要な存在です。一方、酒造りではタンパク質が多いと雑味のもとになり、酒の香りが消されてしまいます。そのため、精米しやすくするため、食用米よりもあえて大きく育成しています。

補足

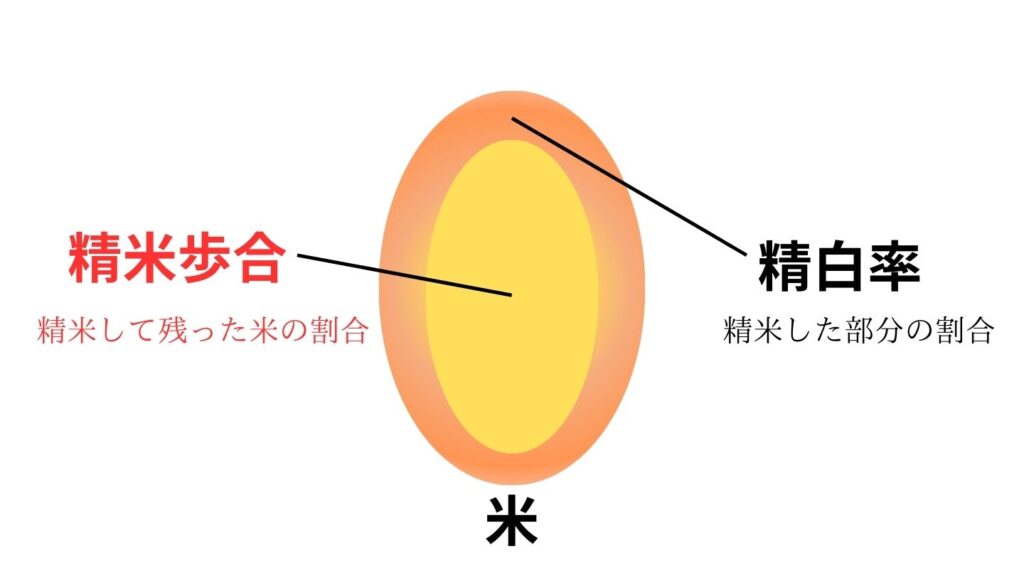

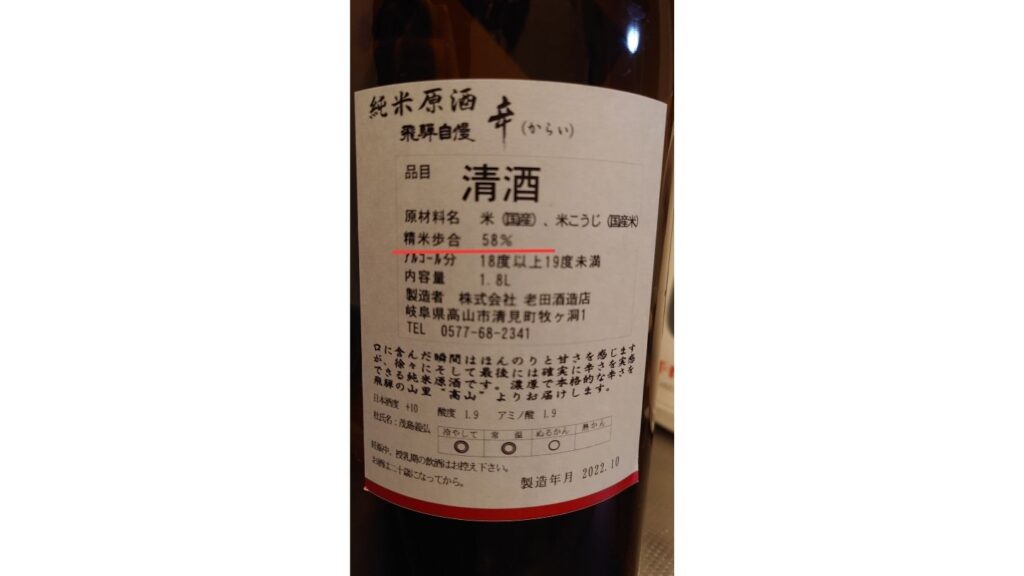

精米歩合

精米歩合とは、精米して残った米の割合を示したものです。吟醸酒や純米酒などの特定名称酒のラベルには精米歩合が表記されています。

例えば、精米歩合が70%の場合では、30%程度米を精米し、残りの70%を使用し、日本酒を作っていることを示しています。

食用米では精米歩合が90%程度、一般的な日本酒では70%程度、大吟醸酒では50%以下にもなります。

逆に、精米した部分を示す割合は「精白率」と呼びます。

シャルドン

シャルドン以前ご紹介した日本酒にも精米歩合の表記があったよ!

2.心白がある

- 酒米には心白がある

心白とは、酒米の中心部にでんぷんが多く含まれ、白色不透明な部分のことです。心白の内部は隙間が多くあり、光が乱反射するため、白く見えます。心白は粘度と強度が高く、精米の過程で砕けにくい性質があります。一方、隙間が多いため、麹菌が米の内部まで根を張りやすく、より強い糖化力のある米麹になります。

日本酒のメカニズム

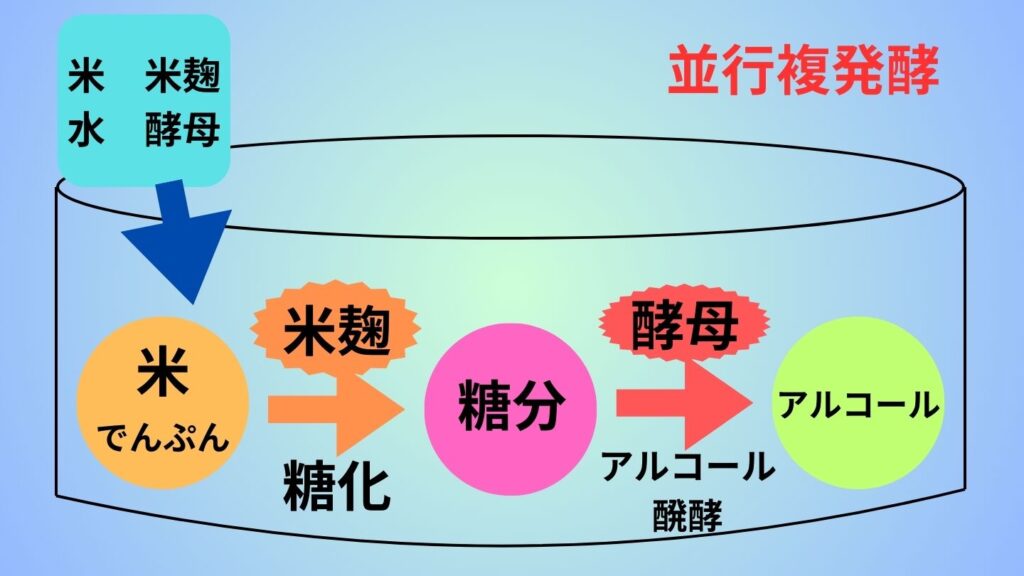

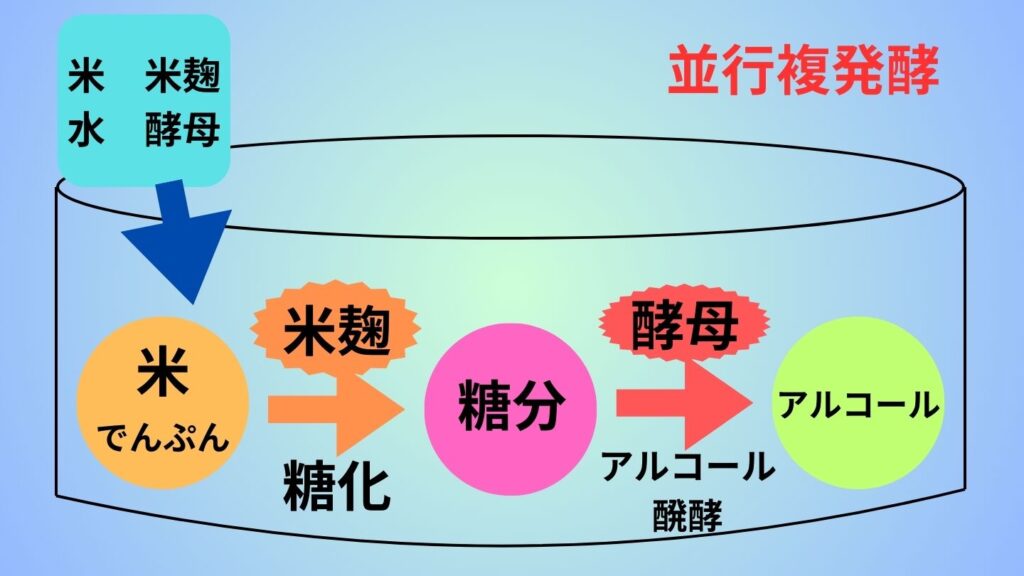

日本酒の主な原材料は、米、米麹、水、酵母です。これらをアルコール醗酵させることで日本酒ができます。

アルコール醗酵とは、糖分をアルコールに変化させ、炭酸ガスを発生させることですが、米には糖分が含まれていないため、アルコール醗酵ができません。そのため、米麹を使っています。米麹の酵素によって、米のでんぷんを糖分に変え(糖化)、酵母によってアルコール醗酵を行なっています。

この「糖化」と「アルコール醗酵」の2つの化学反応を同時に行うことを「並行複発酵」と言います。世界的にも珍しい高度な醸造方法となっており、高いアルコールの醸造酒になります。

山田錦

山田錦は兵庫県立農業試験場で誕生した酒米です。大正12年に誕生し、昭和11年に山田錦と名付けられました。

山田錦は兵庫県外でも生産されていますが、兵庫県が生産量トップとなっています。下記データから読み取ると、令和5年度の生産量は、兵庫県が54.6%を占めています。

山田錦生産量推計(令和5年度) 単位:トン

| 全国 | 34891 |

| 都道府県別 | |

| 1.兵庫県 | 19045 |

| 2.岡山県 | 3480 |

| 3.山口県 | 2433 |

参考:令和5年度酒造好適米の生産状況等(農林水産省HP)

兵庫県が山田錦生産量がトップの理由として、生育環境が適していることが考えられます。

山田錦は通常の稲穂と比較すると、背丈が高いため強風に弱く、適切な気温や気象条件など細かな条件が合わないと正常に育たない複雑な特性を持っています。その条件に合うのが兵庫県であり、中でも北播磨・六甲山北部地域が特に評判の良い生産地となっています。

村米制度

生産地域(集落や村)と酒造メーカーとの間で交わされた酒米の契約栽培のことです。明治維新後の民生の安定の共に酒の需要が高まったことから、メーカーが酒米を確保するために行ないました。このような動きが隣村に広がり、集落や複数人が共同で米の品質改善や販売勢力に力を入れるようになりました。さらに、各地の集落が競って品質改善に努め、酒造メーカーとのつながりが深まっていきました。結果として、競争に勝った集落の良品質な米の生産が現在まで続き、山田錦の一大産地として名高いブランドを構築したと言えます。

まとめ

今回新たに認定された日本農業遺産の4地域は、それぞれ独自の農業システムを構築し、継承し続け、地域の持続可能な発展に貢献しています。今回ピックアップした山田錦の生産地と酒造メーカーとのつながりも独自のシステムであり、現在まで継承されていることが農業遺産に選ばれた要因だと思います。これらの地域の取り組みは今後も他の地域にとって重要なモデルとなり、日本の農業・地域産業の発展に貢献していくことだと思います。

コメント

コメント一覧 (1件)

[…] Chardonny Blog シャルドネブログ 令和6年度日本農業遺産認定:選ばれた4つの地域の魅力と持続可能な農業 | Chardonny Blog シャルドネブロ… 今年1月、令和6年度の日本農業遺産に認 […]